スタッフ募集

私達と一緒に働きませんか!

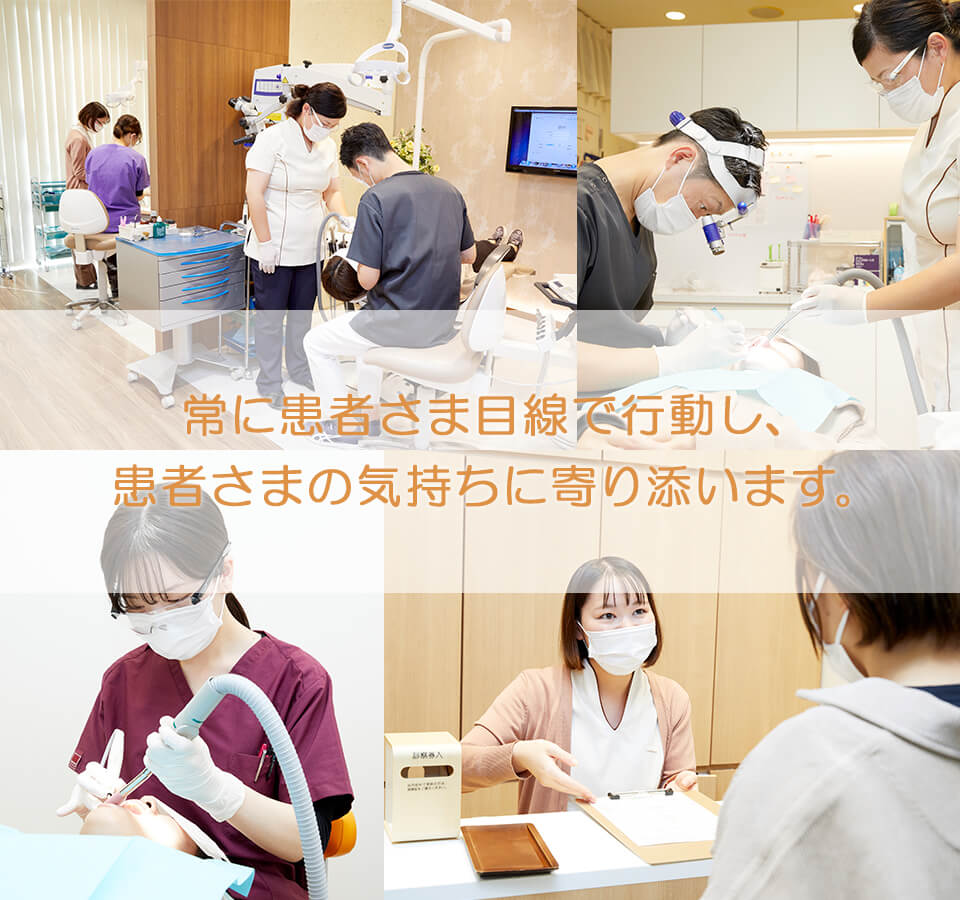

スタッフ全員で患者さまのお口の健康を支えます

当院では、スタッフ全員がよりよい歯科医療を提供するため、日々能力の向上に努めています。

「全ては患者さまのために」をモットーに、患者さまのお口の健康を守るため、

チーム一丸となって対応しています。

『地域医療に貢献したい方』

『経験や知識を深めたい方』

『チームの一員としてやりがいをもって仕事をしたい方』

そんなあなたのご応募をお待ちしています

当院は各線「津駅」直結の複合診療ビル「アスト津」の2Fにあり、とてもアクセスのよい立地にあります。マイクロスコープやオペ室など最新機器を完備しております。

毎日さまざまな疾患を抱えて来院される患者さまの、あらゆる要望に対応しています。数多く来院される患者さまとのふれあいを通じて、大きく成長できる場であると思います。元気で積極的な方のご応募をお待ちしています。

歯科衛生士募集

| 募集職種 | 歯科衛生士(正社員・パート ※勤務時間の相談に乗ります) |

|---|---|

| 勤務時間 | 月・火・水・木 9:00~19:30(休憩13:00~14:30) 土 8:30~14:30 |

| 休診日 | 金曜・日曜・祝日 夏季休暇、冬季休暇、GW、有給休暇あり |

| 仕事内容 | 衛生士業務、診療補助、予防処置(PMTC、オペアシスタントできれば尚可) |

| 試用期間 | 3ヶ月 |

| 給与 | 月給 24~35万円 ※経験に応じて優遇あり 時給 1,500円~ ※経験に応じて優遇あり |

| 交通費 | 別途支給 |

| 昇給 | 実績に応じて |

| 賞与 | 年2回 |

| 福利厚生 | 歯科医師国保、雇用保険、労災保険、厚生年金 |

| その他 | 担当制の予防処置、メンテナンス予定、人柄を重視し採用。 チームワークが良くお互いが助け合える、働きがいがある環境をつくっていこうと思います。また、セミナー受講、資格取得など支援いたします。 |

| 応募方法について | まずはお電話をください。後日面談を行います。(履歴書持参) 059-221-5511 |

歯科助手募集

| 募集職種 | 歯科助手(正社員・パート) ※勤務時間の相談に乗ります。午後からの勤務も可能 |

|---|---|

| 勤務時間 | 月・火・水・木 9:00~19:30(休憩13:00~14:30) 土 8:30~14:30 |

| 休診日 | 金曜・日曜・祝日 夏季休暇、冬季休暇、GW、有給休暇あり |

| 仕事内容 | 診療補助(器具準備、片付け、患者さま導入、サクションなど)、受付窓口業務、電話対応、医院清掃 |

| 試用期間 | 3ヶ月 |

| 給与 | 月給 18~24万円 ※経験に応じて優遇あり 時給 1,100円~1,300円 ※経験に応じて優遇あり |

| 交通費 | 別途支給 |

| 昇給 | 実績に応じて |

| 賞与 | 年2回 |

| 福利厚生 | 歯科医師国保、雇用保険、労災保険、厚生年金 |

| その他 | 経験のある方歓迎いたします。また、未経験でも大丈夫です。 チームワークが良くお互いが助け合える、働きがいがある環境をつくっていこうと思います。また、セミナー受講、資格取得など支援いたします。 |

| 応募方法について | まずはお電話をください。後日面談を行います。(履歴書持参) 059-221-5511 |